书法是传统文化的智慧结晶,普及书法教育对弘扬中国传统文化,提高学生的审美素质和综合素养,提高对民族文化的自信心,强化书写技能等有重大的意义。因此国家对中小学书法教育十分重视。国家教育部曾九年内连练发文十六次,明确要求在中小学阶段开展书法教育,并明确制定了从小学到高中学生对书法掌握程度的要求。

近两年间各省市的中考,高考已悄然出现了书法题的身影!

中考高考中书法类内容会在什么科目中渗透?难度和考点如何?学生们应如何应对?

下面小编将带你体验一下:

首先, 我们先了解一下历数近年来国家教育部门对开展书法教育的相关文件规定:

1998年,教育部发布《九年义务教育全日制小学写字教学指导纲要》

2002年教育部又发布《关于在中小学加强写字教学的若干意见》

2006年,《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》

2011教育部《教育部关于落实长春同志在中小学开设书法课指示精神有关情况的报告》

2011年教育部文件《教育部学习宣传贯彻党的十七届六中全会精神重点工作》

教育部2011年8月26日下发了《关于中小学开展书法教育的意见》

2012《教育部关于印发<中小学书法教育指导纲要>的通知》

2013年1月,教育部又发布《中小学书法教育指导纲要》

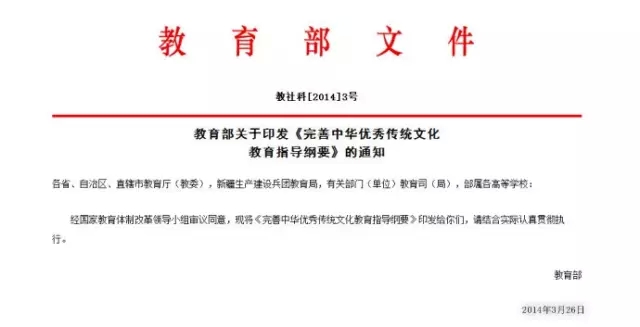

2014年3月。教育部发布《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》

这是国家教育部16年来连续颁发9个重要文件,要求加强中小学书法教育,可见教育部门的重视以及书法课程开设的制约之大,与其它科目相比绝无仅有。

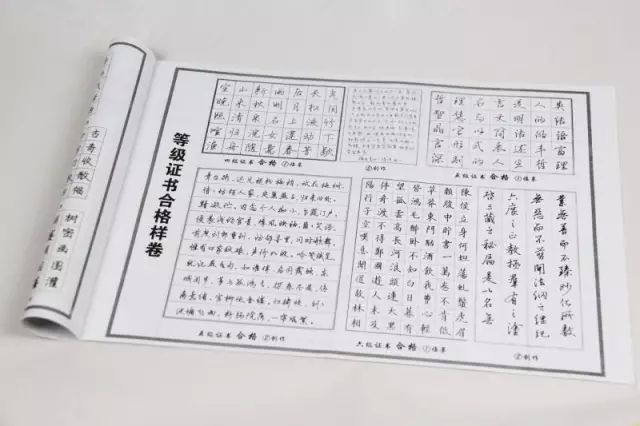

那,国家教育部门对书法的考纲要求又如何呢?

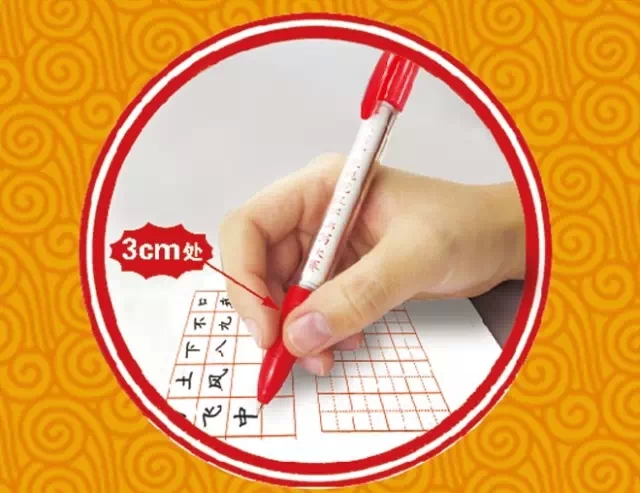

《语文课程标准》的第二部分“课程”明确要求处于基础教育阶段的学生“能正确书写汉字,并有一定的速度。”《义务教育语文课程标准2011版》:在小学阶段就要求学生要在书写中体会汉字的优美。在初中阶段要求学生临摹名家书法,体会书法的审美价值。有关书写的目标和内容,历来都是中小学语文课程里的重要组成部分,语文课程常常讲的“听说读写”“字词句篇”就包括有书法教育。

《普通高中美术课程标准》中的“书法”是普通高中阶段美术科目中新增设的一个学习模块——也是首次作为一门正式课程纳入基础教育系统。并规定了高中书法教师最基本的条件:第一,必须是美术专业出身,能开设包括书法在内的 3 个以上美术教学模块;第二,不仅具有较强的书体临摹、创作能力,而且对中国传统文化也要有较深的了解。

2013年《中小学书法教育指导纲要》:

小学3-4年级的要求是: 开始接触楷书经典碑帖,获得初步的感性认识,尝试集字练习。

小学4-5年级的要求是:尝试临摹楷书经典碑帖,体会其书写特点,逐步提高临摹能力!通过欣赏经典碑帖,初识篆,隶,草,楷,行五种字体。了解字体的大致演变过程。初步感受不同字体的美。

初中阶段的要求是: 继续用毛笔临摹楷书经典碑帖,力求准确,有兴趣的学生可以尝试学习隶书,行书等其他字体。了解篆刻常识;了解一些最具代表性的书家和作品。学习从笔画,结构,章法以及内涵等方面欣赏书法作品,初步感受书法之美。

高中阶段的要求是:结合语文,历史,美术,艺术等相关学科的学习,认识中国书法的丰富内涵和文化价值,提升文化修养。

下面,我们就一齐来看看哪些已经渗入高考中考当中的书法类题目,究竟是怎样的?

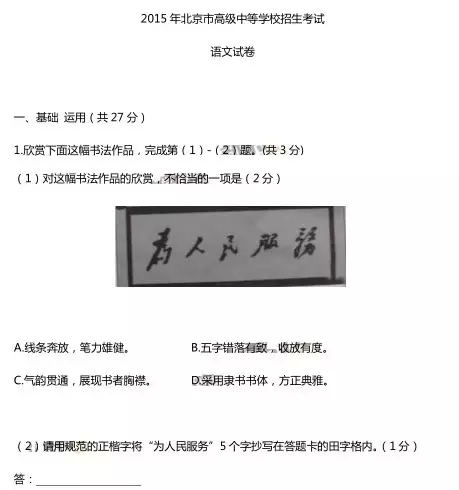

【1】2015年北京市语文中考,第一题就是书法。

|

该题是一道图片题,图为毛泽东“为人民服务”五字,要求选出对这幅书法表述不正确的一项。 前三个选项是风格的描述,D项答案是“使用隶书,端庄典雅”。此图为行书,故D项错误。 这道题的实际考点是:要求学生分辩五种字体。 第二道题目是,要求把以上五字用正楷书写出来,考学生的书写。 |

|

【2】某省的历史高考题: 该题选出了四张印着书法的邮票,问题是以下哪一幅是汉隶的代表代品? |

A B

C D

|

答案是D。同样,这道题也可以问任何一种字体是哪一图,考点实际上是五体的辩别。 |

|

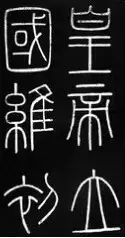

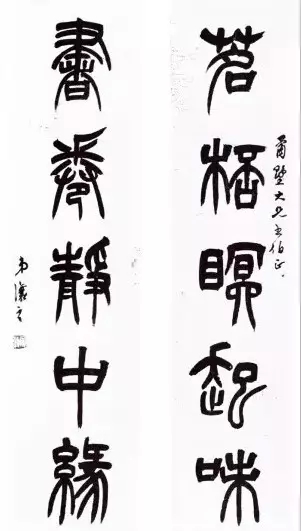

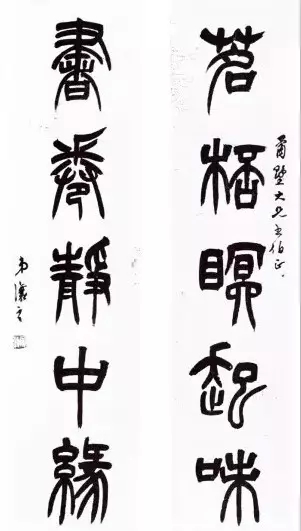

【3】2014年广州语文统考。第一道书法题,也是辩图分五别体。考点与上面一致。第二道题是列出四个篆字,要求用楷书写出来。(具体考了哪四字,小编一时忘记,下面随便列四个示意) |

答案:鸟、水、火、草。

【4】考历史上的书法名家和名作。

【5】到高中阶段的难度也许会出以下的范围:

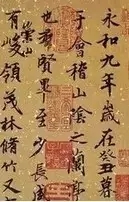

“书圣”王羲之—— 天下第一行书《兰亭序》

王献之,与王羲之并称“二王”。《中秋帖》

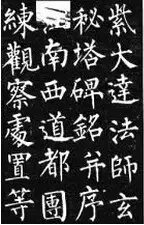

颜真卿《勤礼碑》,柳公权《玄秘塔》 ,此二人并称“颜柳”,有“颜筋柳骨”之称。

欧阳询《九成宫》,赵孟頫《妙严寺碑》,颜柳欧赵并称“楷书四大家”。

张旭,怀素,并称“张颠醉素”。

国家将书法的范围纳入到高考、中考的语文和历史考试当中,目的是引起学生对书法这一项传统文化的重视。当然,一场考试并不能真正解决这一问题!

开展书法教育,目的在于让学生练一手好字,提高书写能力;培养学生的文化修养和内涵,修心养性;激发孩子热爱传统文化和热爱祖国的情怀。

因此,作为家长和教师的我们应该做的,是好好引导孩子去练一手好字,去热爱我们的传统,让我们的优秀传统文化得以代代相传!

转载自: 全国硬笔书法教育考试网